GEORGE

George, un cuento perteneciente a Un verano memorable

Cuento perteneciente a sirocomag#4

Para Linda, que lloró durante una hora completa.

Media hora antes de la cita, ya preparada, bien vestida y perfumada, decidí cambiar mi outfit. Me gusta imaginar que ellos también se ponen nerviosos. Los hombres con los que me cito, quiero decir. Me gusta imaginar que en el último momento deciden cambiarse de camisa. De chaqueta. De pantalón. Me pregunto en qué pensarán al escoger el par de calcetines. ¿Les resultará indiferente que combine con los zapatos o con el bajo de la pernera? Imagino que se miran al espejo y que, en el último momento, cambian de opinión.

***

Es azul. No le convence el azul. Es un día muy luminoso para ir de azul. Decide cambiarse de chaqueta. Bomber mejor que americana. Más desenfadado. Sí. Menos formal. Por algún motivo, aquel día Brandon Berry decidió ponerse calcetines de color naranja.

Le vi aparecer entre la multitud. Llevaba gorra y vaqueros. Caminaba con las manos en los bolsillos y la cabeza baja, mirándose la lengüeta de las Airforce blancas. Casi todos los hombres con los que tengo citas llevan playeros en vez de botas o zapatos. Janoski, Airforce. Es lo que suelen llevar. No importa la edad, casi todos llevan playeros en vez de botas o zapatos.

Pensé en irme mientras le esperaba. Justo antes de que llegase pensé en desaparecer. En el momento en que este deseo de fuga atravesaba mi cerebro de punta a punta, logré distinguir su figura a lo lejos, entre la muchedumbre del paseo.

Era alto y pelirrojo. Nos citamos en los jardines del palacio, a las cinco en punto de la tarde. Era viernes y, al principio, hablamos en inglés.

-And, where are u from?

-Florida -dijo él.

-Oh, yea, cool.

Un chico de Florida para una chica del Paseo de la Florida, eso pensé. Tenía los ojos pequeños y le salían hoyuelos en los mofletes al sonreír.

-It’s not cool -contestó.

Paseamos durante tres horas.

-Eso son secuoyas, y eso son robles -dije.

Hacía sol y, pese a que estábamos en el centro de la ciudad, podía escucharse el graznido de los pájaros.

-Eso son carpinteros, y eso mirlos.

Había patos también.

-Las hembras son marrones, tienen pintas blancas. Los machos son verdes y negros. Son muy fáciles de distinguir.

Yo tuve un pato como ese. Ánade real. Así es como se llaman. Se posaban en el balcón de mi cuarto de niña todos los inviernos. Para poner huevos. Nadaban en la piscina. La pata y los patitos. Un invierno le pusimos nombre. Mi hermano y yo. La llamamos Helen. La pata Helen. Al terminar el invierno abandonó el nido, se marchó.

Le enseñé los bancos. Uno, al borde del camino raso, entre arboledas de hoja color ocre amarillento y arbusto de flor tibia. Mucha maleza. Banco de vegetación abundante, banco de densidad. Aquí terminé ¿Qué es el pensamiento? de Heidegger y Lecciones sobre la idea de tiempo de Bergson. No se lo cuento.

-Este es el banco en el que leo cuando hace frío. Da directamente el sol.

El otro banco está en lo alto de una colina, a la sombra. Ese es para cuando son las tres en punto de la tarde y el calor es abrasador. El recorrido puede sucederse en circulo, dependiendo de la hora elegida para emprender la lectura, dependiendo de la estación. En este banco terminé a Berta García Faet, La edad de merecer y Corazón tradicionalista. En este banco descubrí a Proust. Apenas lo rodea la maleza, pero la vista al frente es más bonita. Se puede ver, desde lo alto de la colina en la que se sitúa el banco de sombra, la zona este de los jardines.

-Voy de uno a otro. Leo aquí y allí en función del frío y del calor. Me mira y se ríe.

Pienso que es guapo.

Ya sabes, alto, pelirrojo, estadounidense. Fornido.

Me cuenta que patina. Da clases de inglés a españoles. Trabajó en un instituto en Latinoamérica, pero lo dejó y huyó del país porque dos de sus alumnos se pusieron a follar en medio de una de sus clases.

-Aquello no era para mí -eso fue lo que dijo.

Su familia está en Florida, hace cinco años que no los ve. Dice que tiene una hermana. Dice que trabaja en un super- mercado. Se llama Linda. Dice que ahora sale con uno de sus viejos amigos. Un amigo de su infancia. Me cuenta que al amigo le gustan los coches. Las armas y los coches. Dice que se casarán. Dice que tendrán un hijo; dos, quizá. Me cuenta que se mudarán a una casa cerca de la casa de sus padres. Imagino una casa de entramado ligero. Imagino una carretera, una de esas calles americanas llenas de casas de entramado ligero. Imagino que son todas iguales. Imagino que todas tienen jardín.

-So, your sister is dating one of your childhood best friends. Well, I thinks it’s nice. Maybe a little strange. ‘Cause, you know, it’s your old friend. But it’s cute: your old chilhood friend and your sister, being in love.

Paseamos, pero Brandon se para en seco en medio del camino. Estamos rodeados de árboles y el sol atraviesa las ramas de las copas menos frondosas. Noto el calor de la luz que espeta en mi cuerpo, justo en el instante en que me paro con él. El brillo alcanza uno de mis ojos y me protejo la vista con la palma de mi mano derecha. Le miro, poniendo cara extraña. Es por la luz.

-It’s so weird for me. I don’t know. He loves cars and… he loves cleaning his gun on the front porch -dice.

Le pregunto cuál es el problema. Le miento. Le digo que no todo el mundo tiene por qué tener grandes aspiraciones. Trabajar en un supermercado y tener críos. Casarse. Comprarse una casa de entramado ligero en una calle llena de casas exactamente iguales. Todas con jardín.

-No está mal.

Vuelvo a mentir. Dice que él espera otra cosa de la vida. Dice que no entiende por qué hay que hacer determinadas cosas a determinadas edades.

Trabajar en un supermercado no le parece suficiente. Él quiere vivir. Ver el mundo. Viajar. Todas esas cosas que se dicen.

Ya sabes. Vivir, conocer mundo, viajar. Eso es lo que la gente suele decir.

Le gustaría ser un ejemplo para sus hermanos. Él es el pequeño. En Florida no hay nada que hacer. Hace calor y la gente está completamente demente. Eso dice. Me cuenta que patina. Que aún patina. Al parecer, antes patinaba más. Dice que se cayó y que se mancó en las rodillas. Ya no puede patinar como antes, pero aún patina.

-My brother is always in his room.

-Maybe he is sad -le digo.

-Yea, he is very sad, and he doesn’t speak to me. He doesn’t speak to anybody.

Llevo más de media hora intentando accionar el mechero. No funciona. Paseo a su lado con un cigarrillo de liar. A veces hago el amago de empezar a fumar, pero el mechero no prende. Está estropeado.

Paseamos distanciados. No detecto cómo huele, pero a cada rato me parece más guapo. Se ríe poco y mal. Lo de los hoyuelos me gusta, pero empiezo a cansarme de hablar en inglés. Me invento que hay una hora a la que cierra el jardín. Le digo que nos tenemos que ir.

-Do u want to have a drink with me?

-Yeah, I’m having fun.

-I know a place.

Le llevo a mi bar favorito. Está ubicado en la calle contigua. Es un bar pequeño, con terraza. Está frente a la iglesia duplicada.

Pocas personas lo saben, pero hay dos iglesias que son exactamente iguales en Madrid. Están al lado y son exactamente iguales. Es como en Dubái, que quieren replicar el Louvre. No sé si lo han hecho ya o ni siquiera es cierto, y sólo lo vi en un meme. En cualquier caso, las iglesias duplicadas me hacen pensar en Dubái. Imagino que los países del oriente, los ricos, no tardarán mucho en duplicar todo lo que les gusta de occidente. Total. ¿Qué problema hay? A nadie le preocupa la autenticidad de las cosas. Tampoco a mí.

No es habitual ver dos edificios exactamente iguales. Pero ahí están. Idénticos y juntos, frente a mi bar favorito, en la calle contigua a la calle en la que se encuentra el portal de mi casa. Evidentemente, las iglesias no tienen la misma función. En una de ellas se halla el cadáver de Goya. Lo enterraron en una iglesia pequeña. Sin cabeza. La cabeza nadie la encontró. Debió de quedarse en Burdeos.

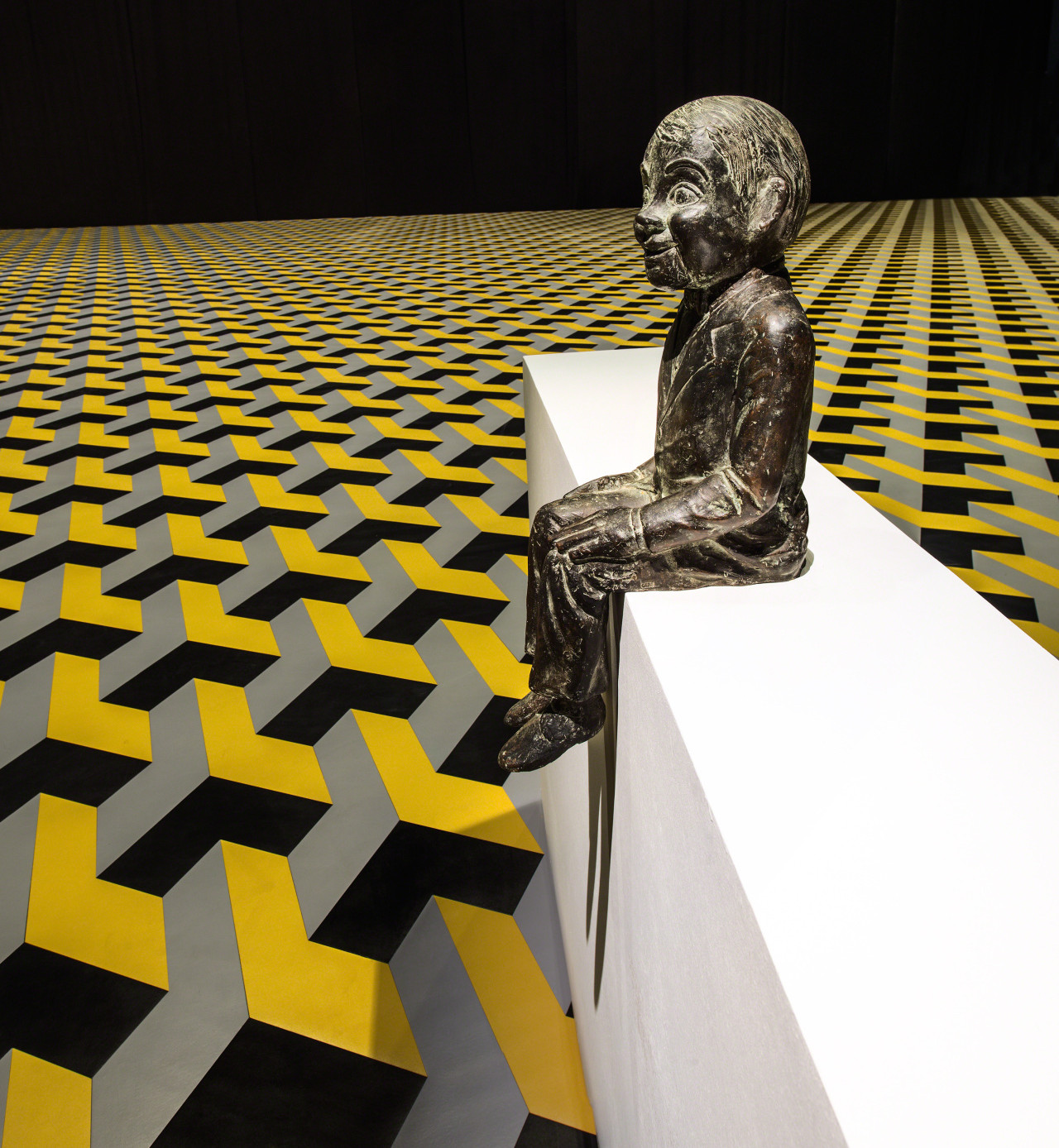

Frente a la iglesia en la que se halla su tumba hay una estatua. Preside una plaza, también pequeña. Es una estatua de Goya. Está sentado sobre una silla, con cara de mala hostia. Sujeta una tablilla de pintura y un pincel. En la otra iglesia dan misa. Misas, bautizos, bodas. La homilía de Pascua, Semana Santa y Navidad.

En la iglesia de la tumba, Goya pintó unos frescos un tanto extraños. Parecen de agua, volubles las formas, claros los colores, desenfocados los rostros. Y, aún así, hay precisión. Puede verse, si uno se parte el cuello mirando la cúpula interior del techo, toda esa marabunta de forma y color acuosa, móvil, completamente firme y recta a la vez.

La iglesia de la tumba se ha convertido en una especie de museo. Siempre que tomo el café en el Castiza y Goyesca, paso a ver la tumba de Goya, imagino su esqueleto sin cabeza. La gente deja pinceles y flores sobre la lápida. De cuando en cuando los quitan. Me parece una estupidez. Lo de dejar pinceles en la tumba de un tío que observa su sepulcro sentado sobre una silla de bronce. Yo los dejaría a los pies de la estatua, no en la lápida.

Si yo fuese Goya también estaría enfadado. Hay que tener huevos para enterrar al puto Goya sin cabeza. Y encima plantarlo ahí, en escultura. Inamovible, sentado, espectando lo vacía que está siempre la iglesia. Todo un monumento dantesco, sí señor. Morirte habiendo sido el puto Goya y que te obliguen a mirar el emplazamiento de tu sepultura. Vacío y desmembrado. Un final patético.

Casi pareciera que alguien lo quiso castigar.

Ya sabes, castigar la excelencia.

Una idea de mierda. Sin duda. Pero ahí están. Dos iglesias idénticas y juntas. En una está enterrado el puto Goya, en la otra se hace misa.

-Es aquí. -le digo-. Yo fumo, prefiero terraza.

El bar es un poco pijo y a Brandon le incomoda. Me lo hace saber ridiculizando el tamaño de las copas. Pedimos tinto. Llevo el pelo recogido en unas trenzas, una americana marrón y los labios pintados de rojo. Oscuro. No cereza.

Me gusta su voz. Es grave.

***

No fuma y eso me molesta. Nos citamos en la salida del metro, a las siete en punto de la tarde. Es viernes. Compramos un par de cervezas de litro y comenzamos a subir en dirección El puente de los suicidas. A mi amigo Claudio le horroriza. Siempre que cruzo El puente de los suicidas pienso en él. Suenan en mi mente sus reproches. Tiene razón: para que la gente no se suicide, el ayuntamiento decidió tapiar con pantallas de vidrio las veredas del viaducto. Ahora, en vez de disiparse Madrid ciudad desde lo alto, solo se ve el reflejo del interior de la carretera y la sombra de algunos edificios. Cuando hace mucho sol, si uno se acerca a la cristalera, hasta se marea. Es por el efecto del reflejo. Claudio dice que es una medida deshonesta. Te quitan la vista para que no te quites la vida. Ridículo, ¿verdad?

Brandon vive en Ópera, como casi todos los hombres americanos, altos y pelirrojos de Madrid. Nos sentamos en el prao y, pronto, se hace de noche.

Me emborracho rápido y le digo que me espere cinco minutos, que voy a buscarme un flash azul.

-Es por el azúcar.

Él se ríe, e insiste en acompañarme, pero le convenzo para que no venga. Tengo que mear.

De camino al 24h detecto unos arbustos. Colindan con la salida de la cuesta de césped. A las vistillas se suele ir a ligar. Está lleno de parejas y puede verse lo alto de La Almudena.

Llevo vestido y bragas de culotte así que hago pis bajo el arbusto sin demasiada dificultad. Apenas me noto ebria. No me mancho los zapatos y, victoriosa, continúo mi andanza en busca de algo de azúcar. Pasando la carretera en dirección el 24h me resbalo y me caigo. Me giro de inmediato, para comprobar si Brandon me ha visto arañarme las nalgas contra el asfalto.

Compruebo que no se ha volteado y me levanto aprisa. Entro a la tiendecita. Antes, abandono mi pitillo en la comisura de la tablilla de publicidad de los helados. Dentro, busco con la mirada la nevera y, al divisarla, me dirijo hacia ella con fatiga. Me duele el culo, joder.

No hay flash azul, pero también me gusta el lila. Son enormes, pienso. Pago con monedas. Compro dos.

Brandon me espera tumbado sobre el césped. Tiene las piernas completamente extendidas y la cabeza apoyada sobre su antebrazo izquierdo. Me mira. Sonríe. Se sonroja y aparta la vista. Le ofrezco el flash. Lo coge.

Me siento a su lado, en cuclillas. Lo observo muy de cerca y se inclina para besarme. Siento el hielo del flash lila quemándome los nervios de la palma de mi mano y empieza a cansarme la postura flexionada. Me aparto de su boca y le sonrío.

Nos quedamos en silencio. Entonces, comienza a hablarme de su madre.

Dice que su madre no habla. Que ella tampoco habla. Eso dice. Que no se ríe, que ya no sabe. Justo como él. Lo pienso, pero no se lo digo.

Escucho callada, hago un esfuerzo por sostener la mirada entre ambos, pero él la aparta, mira a ninguna parte, en dirección a lo alto de La Almudena.

Brandon me cuenta que hace un par de años su madre compró un sofá. Nuevo, caro. Al parecer, no deja que nadie en su casa lo utilice.

-Está tapizado con plástico. Es rojo, muy bonito. Parece cómodo, pero no se puede utilizar. ¿Para qué coño te compras un sofá si no puedes usarlo?

Me encojo de hombros y le hago una mueca cómplice. Lo cierto es que no sé qué decir.

Me cuenta que ven la televisión desde la cocina. Imagino que tienen una de esas cocinas con isla y taburetes. Imagino que la cocina conecta con el salón. Imagino que el sofá está nuevo y que todo lo demás es un desastre.

Brandon se recuesta. Dice que se mea. Le señalo el matorral en el que yo he meado.

-No hay nadie por aquí, tranqui.

Cuando se va, compruebo que no tengo ningún mensaje urgente que atender en mi móvil. Nadie me reclama. En su ausencia, mastico dos tercios del hielo lila de mi flash. Está muy frío y eso me gusta. Me hace sentir menos borracha pero, aún con el azúcar, me noto aturdida, llena de cerveza en la barriga y con un sabor amargo en la garganta. Una mezcla de pitillos, sabor a mora y Mahou.

Brandon vuelve medio corriendo, y, al llegar, me rodea por el cuello con sus brazos. Es mucho más alto que yo, y eso se nota. Percibo su respiración en mi nuca. Huele a birra y a colonia de chico. Huele Fuerte. Me da un beso en la mejilla y se queda unos segundos recostado en mi hombro.

Me huele el pelo, tímido.

Está borracho.

Se sienta a mi lado. Nos quedamos en silencio.

-Tu lengua es morada.

-Es por el flash.

Me pregunta si me llevo bien con mis padres. Le digo que es complicado. Le digo que la paternidad debería de ser un asunto de estado. Debería de haber una confabulación estatal que adjudicase el beneplácito de la procreación a las personas. No soy fascista, le digo. Es por la sanidad pública. Está colapsada.

-La gente está muy triste -le digo. Asiente.

Brandon me cuenta que su padre siempre se compra el mismo perro. Dice que su padre tampoco habla. Dice que bebe y que, cuando está en Florida, sale a beber con él. Dice que van en camioneta y que el padre pone sus canciones de cinta en el aparato reproductor del vehículo. Al parecer, Brandon es cantante. No sé por qué, pero imagino que la camioneta es blanca. Dos veces se le murió el perro al padre.

-Siempre compra el mismo bicho. -dice.

-And calls them with the same name? -pregunto.

Dice que no, pero que a todos les pone nombres vergonzosos. Nombres de perro. Nombres de niño. Nombres de cosa pequeña. Nombres de bebé. Al último perro del padre de Brandon se lo comió un cocodrilo que merodeaba los jardines de la casa.

El padre compró otro bicho, el mismo.

-Fluffy, lo llamó.

Nos reímos.

Volvemos a besarnos. Nos tiramos en el césped, acostados al lado. Más cómodos para empezar a meternos mano. En ese momento comprendo que me desea y le detengo.

***

Nos citamos en la entrada de Casa de Campo. A las cinco y media de la tarde. Es martes. Llevo todo el fin de semana pensando en el perro del padre de Brandon. Qué lástima. Ser engullido por un cocodrilo y tener un nombre vergonzoso me parecen motivos suficientes como para albergar en mi pecho un profundo sentimiento de compasión por el bicho.

Pobre bicho.

B. B. está radiante. Sonríe con mucho énfasis al verme. Pillamos un par de latas en el súper más cercano y echamos a andar. Hace un día estupendo. Llegamos hasta el teleférico. A lo lejos se ven los edificios y nos persigue el rumor de la densidad de la ciudad. Cuanto más nos adentramos en el interior del bosque de la Casa de Campo, más parece alejarse el murmullo urbano.

Caminamos distanciados. Me pregunta por mi fin de semana.

Le cuento que he estado estudiando las distintas posturas que manejaban en la Antigüedad sobre la idea de devenir. Estoy con los griegos: prefiero a Plotino antes que a Platón y a Aristóteles, por encima de ambos.

No parece interesarle demasiado, así que le pregunto por su fin de semana.

Brandon dice que ha ido a terapia. Su terapeuta es de California y eso le agrada. Cree que, por las similitudes cultura- les y la coincidencia del idioma, se entienden mejor. Brandon no lo sabe, pero es estructuralista.

Le ha contado a su terapeuta que tiene ganas de volver a ver a su familia. Le animo a comprarse unos billetes de avión para las vacaciones de verano.

-Siempre puedes volver a España y dar clases de inglés -le digo.

Me transmite su hartazgo y su inseguridad. Quiere irse, pero no se atreve. En Florida había una mujer. No me lo cuenta, pero lo sé. He revisado de arriba abajo su perfil de Instagram y hay una fotografía de hace tres años en la que aparece una mujer rubia. Van de la mano.

Le digo que yo tampoco puedo volver a mi ciudad. Le cuento que había un niño. Era mi vecino. A los veinte años me enamoré de él. Me interrumpe.

-No es una mujer lo que me impide volver.

Subimos a lo alto de una colina y divisamos un banco a unos veinte metros. Vamos hacia él. Nos sentamos. Hay un breve silencio, pero lo agoto haciendo un comentario sobre el cielo.

Pasa su brazo por detrás del respaldo del banco y me pongo nerviosa. Le pregunto que por qué no vuelve a Florida si tanto echa de menos a su familia.

Suspira.

-Tengo un tío. El hermano mayor de mi padre -dice-. Le gustan las escopetas. Asiento.

Me cuenta que la última vez que vio a su tío fue en una comida familiar.

-Es redneck.

Me sorprende que haya utilizado un término tan despectivo, pero hago como que no comprendo y le pido que me explique qué es redneck.

-Son pobres que…votan al presidente de mi país.

Brandon no pronuncia el nombre de su presidente en toda la conversación. El presidente esto, el presidente lo otro. Se calla. Da un trago de su lata. Yo doy dos. Nos besamos. Me inclino para subirme en sus rodillas.

Está fuerte, eso me gusta.

-Mi tío y mi padre limpian juntos las armas. Es su actividad preferida. Lo hacen en todas las comidas familiares. A mí no me gustan las armas. La última vez que los vi fue en una comida familiar. En la caravana de mi tío. Antes de cocinar, ellos jugaban a disparar a lo lejos. Mi tío vive en un parking de caravanas. Él y sus vecinos construyen objetivos para tirar.

En aquella última comida estaba su tío, su padre, su madre, su hermana, y George. Al parecer, Linda tiene una cabra. Se llama George. Me la imagino de color blanco, como la camioneta del padre.

Brandon se empieza a poner tenso. Me aparta de su regazo y se levanta.

Quiero fumar. Ya estoy algo borracha, así que prefiero fumar. Me pongo de pie sobre el banco, y chequeo todos los bolsillos de mi americana. Tiene bolsillos exteriores e interiores, un montón: dos por fuera, para las manos y otro sobre el corazón. Normalmente me guardo un pañuelo bonito en el del corazón. La americana es verde esta vez. Doy con fuego. Bolsillo interior izquierdo, a la altura de mi última costilla.

Enciendo el pitillo. Inhalo hondo y exhalo lento. Me siento en el respaldo del banco y le observo beber. Me da la espalda. Mira el cielo.

Me pregunto si es así como sucede. Pienso en que esto debe de ser conocer a las personas. Bebes alcohol, das vueltas durante horas por los parques, jardines y bosques que hay en la ciudad y hablas de tu familia.

Brandon dice que su tío disparó a la cabra de su hermana por error.

-Cayó al suelo de inmediato -dice.

La cabra apenas hizo ruido. El padre se echó a reír. La hermana andaba en la caravana de un vecino, fumando maría y dándose besos. El tío de Brandon recogió a la cabra del suelo y la metió dentro de la caravana. El padre lo seguía. Brandon fue después. Dice que al tío le pareció una buena broma hacerla para comer. A la cabra.

A George.

-Ya está muerta, y habrá que aprovecharla -le parafrasea. Imita su voz con cierto ánimo de ridiculizarlo.

-Menudo psicópata.

Brandon asiente.

Me cuenta que, durante la cena, el tío y el padre miran fijamente a la hermana. Dice que Linda sentía un gran aprecio por George. El tío le pregunta a la hermana si le gusta el guiso. Ella responde que sí.

Brandon se sienta entre mis piernas. Me toca la mano con la que no estoy fumando con su dedo índice.

Dice que el tío le cuenta a la hermana que el guiso es de George. Dice que Linda se levanta de la mesa. Dice que se encierra en una de las habitaciones de la caravana.

-¿Y qué coño hiciste?

Dice que nada, y que la hermana lloró mucho rato.

-¿Cuánto rato? Pregunto.

-Una hora completa. Responde él.

Aquella noche nos acostamos.

Lo siguiente que supe de Brandon es que volvió a Florida. Me enteré a través de una foto que publicó en su Instagram. Aparecía sonriendo, de pie, con un lago de fondo.

Parecía feliz.

Relacionado

ARTÍCULOS RELACIONADOS

BEGIN THE BEGUINE

El tapiz de la memoria: Claudia Joskowicz en Jorge López Galería

MARTE 2024: ALTERNATIVAS PERIFÉRICAS. TIEMPOS DE HONESTIDAD

en conversación con Marina Vargas

El guateque de Carlos Pesudo

Vectors

Las estructuras invisibles de Javier Bravo de Rueda

De Paso: el eterno retorno

El delirio realista de Isabel Quintanilla

Todo lo que sugería Giovanni Anselmo

BETWEEN THE ROARS OF THE NIGHT AND THE MURMURS OF THE NEW DAY: la travesía italiana de Javier Ruiz

Dibujar sin papel: Gego en el Guggenheim

en conversación con Semíramis González

en conversación con Co-Net_

Luis Gordillo: pintura o nada

yo no pinto retratos, pinto personas[1]

La tierra baldía y Nancy Holt en el MACBA

Marco Alvarado, un artista caníbal, incluso

en conversación con Germán Bel/Fasim

La hilandera: Maria Lai en Es Baluard

En ninguna parte, en algún lugar

Hic et nunc

La casa como reflejo en un espejo/House as a Mirror of Self

Fasim bajo la luz de Sorolla

A MÍ LO QUE ME GUSTARÍA HACER ES UNA ESTATUA

La textura de las promesas

TOBIAS BRADFORD: LA ABULIA QUE SOÑÓ BUÑUEL

Notas sobre Aftersun (2022), Charlotte Wells

Self Identity is a Bad Visual System(1)

Leche de sueño infantil

ET IN TERRA PAX HOMINIBUS: INDÉSIRABLES EN MUSEO SAN TELMO

en conversación con juan de la rica

Críticos ditirámbicos y el fetiche

Biblioteca en llamas

La rentrée del arte

Lucía C. Pino: Tú, que tienes ademanes de ensueño

LOS LÍMITES SINUOSOS DE JORGE SATORRE

Los versos, los materiales y la expansión de la conciencia: “En este lugar donde nada es mío”

LUISA ROLDÁN: EL ÉXTASIS DEL BARROCO

ABIERTO VALÈNCIA 2024: programación de actividades

El no jardín

Limina: Cosmopolitan Chicken Project 30

ernesto artillo;

en conversación con Karen Huber