Pier Paolo Pasolini, Ernesto di Martino: Temporalidades insurgentes

En 1963, Pier Paolo Pasolini recorre los territorios de Israel y Palestina con el objetivo de localizar los escenarios para su adaptación cinematográfica de la vida de Jesucristo, tal como la relata el Evangelio según San Mateo. El viaje, documentado en la breve película Sopralluoghi in Palestina (1965), resulta profundamente decepcionante para el cineasta. Pasolini constata que el modelo capitalista y el turismo han vaciado los lugares originales de la biografía de Jesús de su densidad histórica. Su desencanto no responde a una preocupación por la fidelidad escenográfica, sino a la imposibilidad de hallar en esos paisajes una relación alternativa entre cuerpo, espacio y tiempo, distinta de la que impone la retórica del desarrollo capitalista. “No es posible filmar aquí”, sentencia en una de las secuencias del documental. “No hay rincón que no esté marcado por la modernidad. Todo es nuevo; reconstruido; artificial. No hay historia. No hay pobreza verdadera. No hay dolor.”

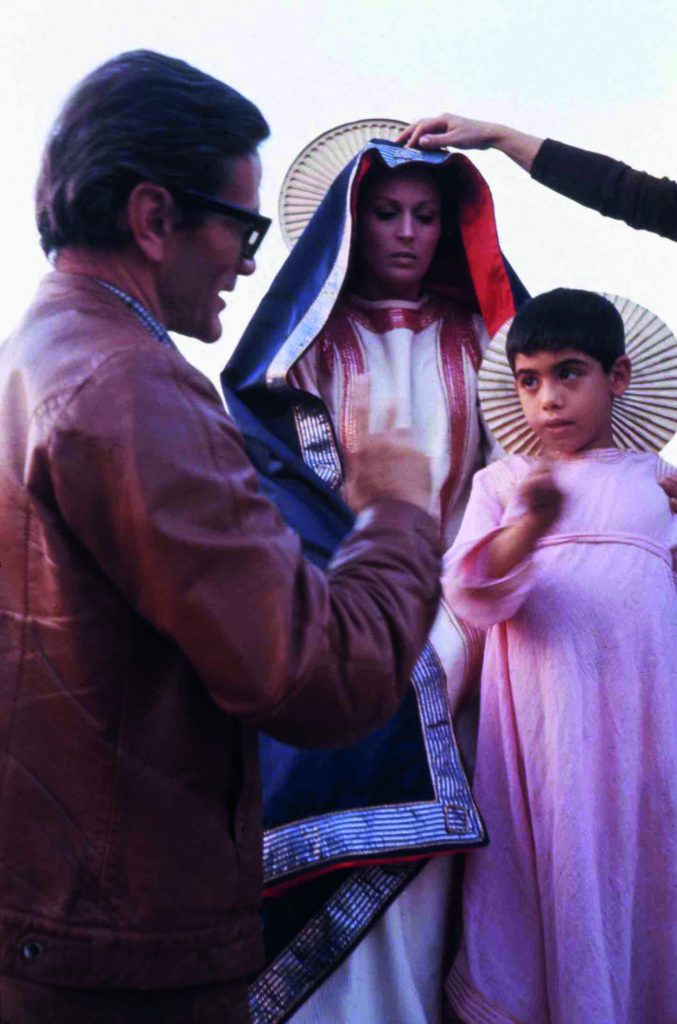

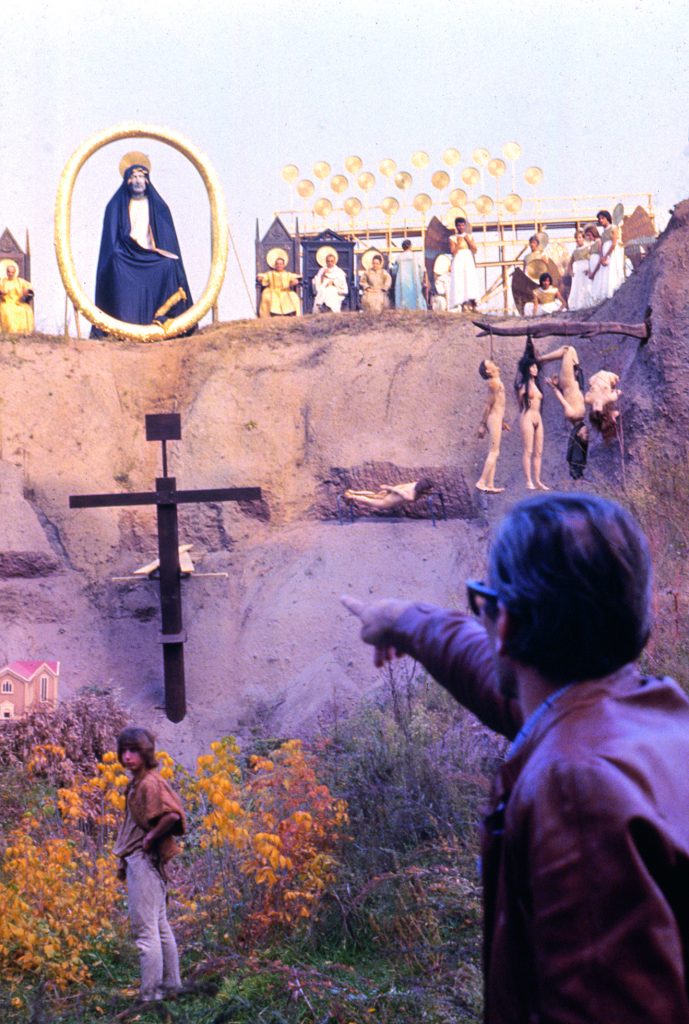

A su regreso a Italia, el cineasta comunica al productor de la película —que llevará por título Il Vangelo secondo Matteo (1964)— su decisión de rodar en un contexto distinto al de Tierra Santa: Pasolini sitúa la historia en el Mezzogiorno italiano. Elige los paisajes áridos y los pueblos humildes de las regiones de Basilicata, Calabria y Apulia, en el sur del país, y sitúa gran parte de la acción en el urbanismo excavado de Matera, en Basilicata. Según el propio cineasta, “Matera me parecía Jerusalén tal como debió de ser. Una ciudad pobre, bíblica, fuera del tiempo”. Este desplazamiento no obedece a una voluntad de extrañamiento respecto a los textos evangélicos, sino que responde a un gesto de geografía política. A ojos de Pasolini, estos territorios permanecen aún al margen de la lógica productivista del boom económico italiano de la posguerra, y conservan vestigios de una espiritualidad encarnada, a menudo relegada a un mero reservorio folclórico.

En la decisión de Pasolini resuena el trabajo del antropólogo Ernesto de Martino, quien una década antes había recorrido esos mismos territorios investigando la persistencia de rituales supuestamente anacrónicos, como el tarantismo o los cantos fúnebres de las plañideras. Entre sus acompañantes se encontraba el fotógrafo Franco Pinna, cuyas imágenes en alto contraste de trances, desmayos y llantos resultaron esenciales en la construcción del dispositivo etnográfico demartiniano en torno al tarantismo de Salento. Años más tarde, Pinna, que ya había mostrado un interés pasoliniano por los barrios más desesperados de Roma (1956), sintiendo una particular solidaridad humana e intelectual hacia las personas obligadas a vivir en los niveles más bajos de la sociedad, siguió a Pasolini como reportero fotográfico de cine, documentando especialmente la escena del “sueño del pintor” del Decamerón y tejiendo así el diálogo subterráneo que mantienen la antropología de De Martino y la obra cinematográfica de Pasolini. Tal y como explica el filósofo e historiador Georges Didi-Huberman, ambas prácticas operan en una economía del gesto que encarna la trascendencia espiritual en los avatares de la carne.

Durante la década anterior, De Martino había estudiado ya las comunidades del Mezzogiorno italiano que tanto interesan a Pasolini, y en particular, las de la región campesina de Lucania. Según sus observaciones, estas comunidades psico-somatizaban colectivamente situaciones de pérdida o desestructuración mediante rituales, cantos y danzas. De Martino reconoció en la dimensión intensamente performativa de estas prácticas una forma de respuesta frente a lo que denominó “crisis de la presencia”, un concepto que considera consustancial a un sur sistemáticamente ninguneado y excluido del proyecto de progreso nacional. Esta crisis se manifiesta cuando el sujeto percibe la posibilidad de su disolución, cuando el mundo se vuelve para él inhabitable: “el punto en que la vida corre el riesgo de perderse y de caer fuera del horizonte de la historia, del valor y de la civilización”. Frente a ese peligro, la respuesta del sur es siempre cultural: el rito, explica el antropólogo, “es la técnica para regresar al mundo”. Es entonces cuando resulta necesario activar un repertorio de gestos, relatos y rituales que reafirmen la corporeidad del sujeto, cuyo cuerpo amenaza en desaparecer debido al hambre, la enfermedad o el duelo. Lejos de interpretar la tarantela o el llanto funerario como supersticiones arcaicas, De Martino entiende estas manifestaciones como estrategias de recomposición, como formas colectivas de reapropiación de la existencia en contextos de precariedad extrema.

La aproximación que Pasolini hace a la figura de Cristo substituye discurso por materia, signo por presencia. El cineasta escapa de las pretensiones realistas de la reconstrucción historicista, así como de la rigidez institucional de la lectura doctrinal. La película conjuga la literalidad del texto evangélico con un recital de gestos y movimientos corporales que remiten a cuerpos aún no engullidos por la cultura capitalista. Como predica De Martino, lo importante no es dilucidar la estructura de creencia en sí, sino las formas de su expresión; los modos en en que el dolor, la pérdida, la esperanza o la fe se inscriben en el cuerpo, y por ende, lo colectivizan a partir del rito. Pasolini recurre al potencial de enunciación de los gestos para presentarnos a un Jesús a través del cual Dios materializa la fe en un cuerpo análogo a los organismos fatigados de los campesinos del sur, que resisten el tiempo lineal de la modernización. La estructura formal de la película —montajes abruptos, saltos temporales, banda sonora híbrida— contribuye a esa temporalidad insurgente.

Ante la crisis de la modernidad, la lectura que Pasolini y De Martino hacen del Mezzogiorno italiano invita a mirar al sur como un campo de tensiones donde lo arcaico se vuelve políticamente activo. Más que una reivindicación nostálgica, la capacidad de las comunidades del sur para oponerse a los imperativos de un presente homogeneizador ofrece alternativas para repensar la aceleración de la retórica moderna del progreso, que conduce a una creciente militarización, a una desigualdad rampante y a una crisis medioambiental sin precedentes. Es, tal vez, momento de recurrir al ritual, que, como apunta Pasolini, “no ha sido todavía colonizado por la historia oficial, por el progreso entendido como consumo”.

Ensayo extraído de sirocomag issue 6.

Relacionado

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Fasim bajo la luz de Sorolla

El guateque de Carlos Pesudo

Paisajes efímeros del sol en Casa Árabe de Madrid

BEGIN THE BEGUINE

MARTE 2024: ALTERNATIVAS PERIFÉRICAS. TIEMPOS DE HONESTIDAD

en conversación con Marina Vargas

Vectors

Las estructuras invisibles de Javier Bravo de Rueda

De Paso: el eterno retorno

El delirio realista de Isabel Quintanilla

Todo lo que sugería Giovanni Anselmo

BETWEEN THE ROARS OF THE NIGHT AND THE MURMURS OF THE NEW DAY: la travesía italiana de Javier Ruiz

Dibujar sin papel: Gego en el Guggenheim

en conversación con Semíramis González

en conversación con Co-Net_

Luis Gordillo: pintura o nada

yo no pinto retratos, pinto personas[1]

La tierra baldía y Nancy Holt en el MACBA

Marco Alvarado, un artista caníbal, incluso

en conversación con Germán Bel/Fasim

La hilandera: Maria Lai en Es Baluard

En ninguna parte, en algún lugar

Hic et nunc

La casa como reflejo en un espejo/House as a Mirror of Self

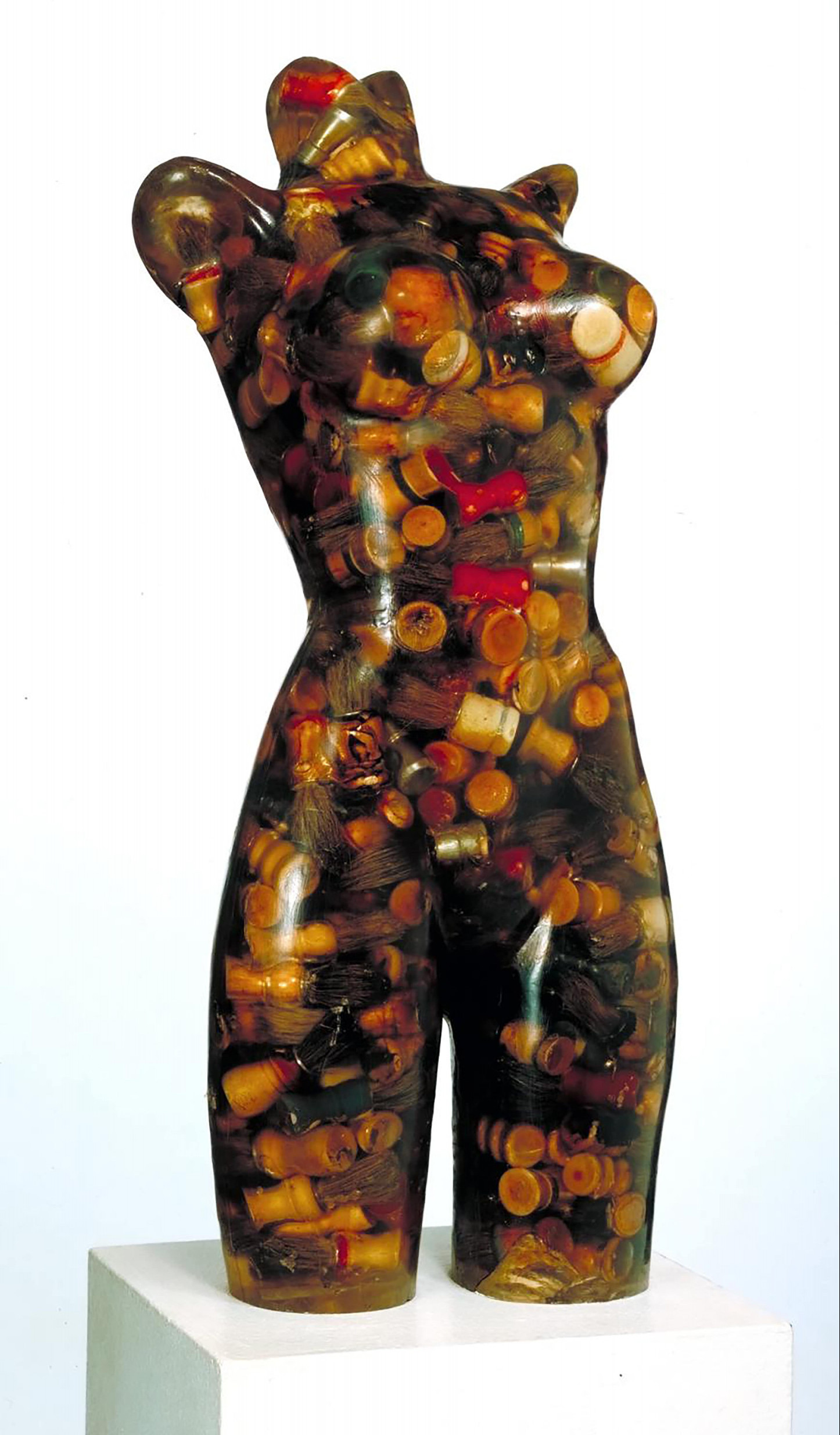

A MÍ LO QUE ME GUSTARÍA HACER ES UNA ESTATUA

La textura de las promesas

TOBIAS BRADFORD: LA ABULIA QUE SOÑÓ BUÑUEL

Notas sobre Aftersun (2022), Charlotte Wells

Self Identity is a Bad Visual System(1)

Leche de sueño infantil

ET IN TERRA PAX HOMINIBUS: INDÉSIRABLES EN MUSEO SAN TELMO

en conversación con juan de la rica

Críticos ditirámbicos y el fetiche

Atma Art House: El vanguardismo húngaro y español, hermanados por el arte

club de lectura: Los Santos Inocentes de Miguel Delibes

SERPIENTE SOLAR 〰NOCHE OBSIDIANA

Nit de L’Art 2025: el reino de la pintura

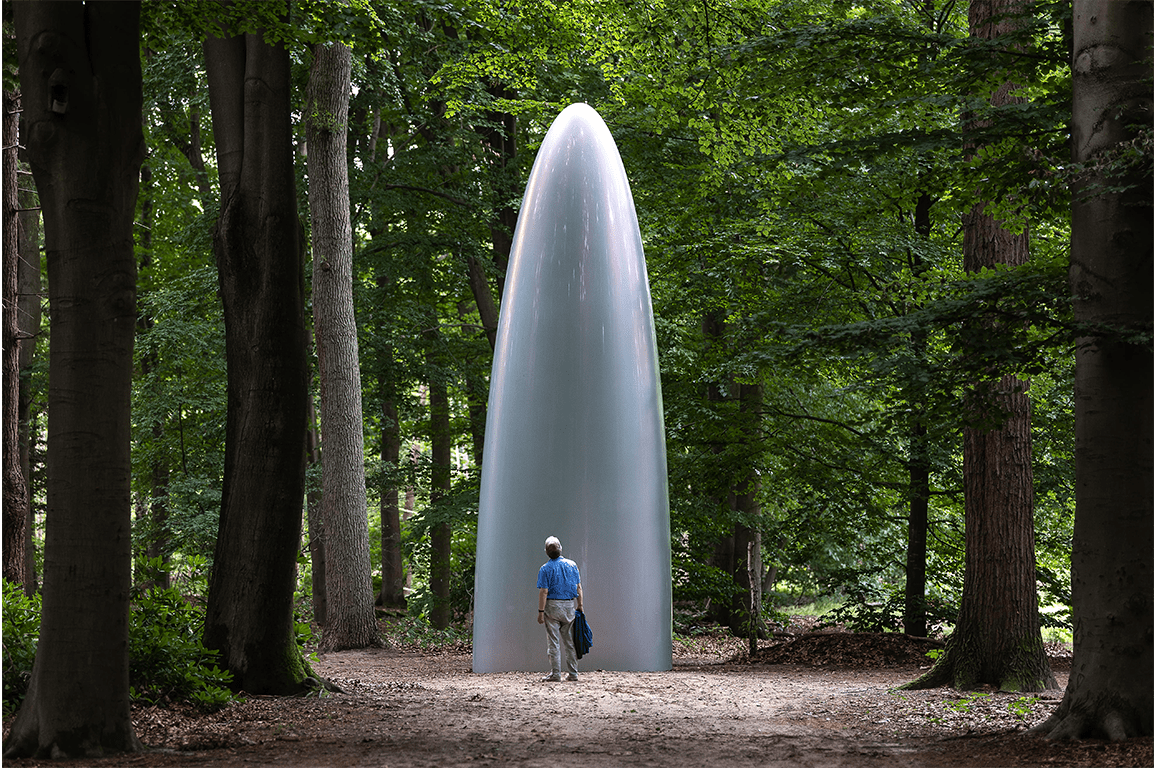

Gisela Colón: futuriblemente nuestra

en conversación con Samuel Almansa: la inquietud formal

LAS FLORES DEL PARAÍSO – ADRIANA BERGES & JORGE GARCÍA

cuerpos, cuerpos, cuerpos