Onirismo, cierta sensación de extrañeza ante el mundo, nocturnidad en sus composiciones, que baila con la soledad de Edward Hopper. Heredera del arte pop, del barroco, de un neoexpresionismo formal y luminoso, de una incipiente espiritualidad propia de Francisco de Zurbarán. Últimas semanas para ver la primera exhibición de Anna Weyant (Calgary, 1995) en un espacio institucional: la sede madrileña del Museo Thyssen.

Una muestra comisariada por Guillermo Solana —Director artístico del museo— en comunión con la propia pintora, cuyas obras dialogan con las de la propia colección permanente, en un encuentro taciturno, melancólico y lánguido.

Sus protagonistas femeninas, que yacen alejadas del concepto espacio-tiempo, en un pacto tácito con Chronos, pueblan unas escenas vibrantes y con un cromatismo cálido, cercano a la madera, a la ceniza, al fango.

Weyant pertenece a una generación de artistas en grandes colecciones privadas (como la de Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza), que comienza a despuntar y posicionarse en entidades culturales, en un nuevo espacio en el que lo público entiende e interioriza el mercado artístico.

Relacionado

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Vectors

Paisajes efímeros del sol en Casa Árabe de Madrid

BEGIN THE BEGUINE

El tapiz de la memoria: Claudia Joskowicz en Jorge López Galería

MARTE 2024: ALTERNATIVAS PERIFÉRICAS. TIEMPOS DE HONESTIDAD

en conversación con Marina Vargas

El guateque de Carlos Pesudo

Las estructuras invisibles de Javier Bravo de Rueda

De Paso: el eterno retorno

El delirio realista de Isabel Quintanilla

Todo lo que sugería Giovanni Anselmo

BETWEEN THE ROARS OF THE NIGHT AND THE MURMURS OF THE NEW DAY: la travesía italiana de Javier Ruiz

Dibujar sin papel: Gego en el Guggenheim

en conversación con Semíramis González

en conversación con Co-Net_

Luis Gordillo: pintura o nada

yo no pinto retratos, pinto personas[1]

La tierra baldía y Nancy Holt en el MACBA

Marco Alvarado, un artista caníbal, incluso

en conversación con Germán Bel/Fasim

La hilandera: Maria Lai en Es Baluard

En ninguna parte, en algún lugar

Hic et nunc

La casa como reflejo en un espejo/House as a Mirror of Self

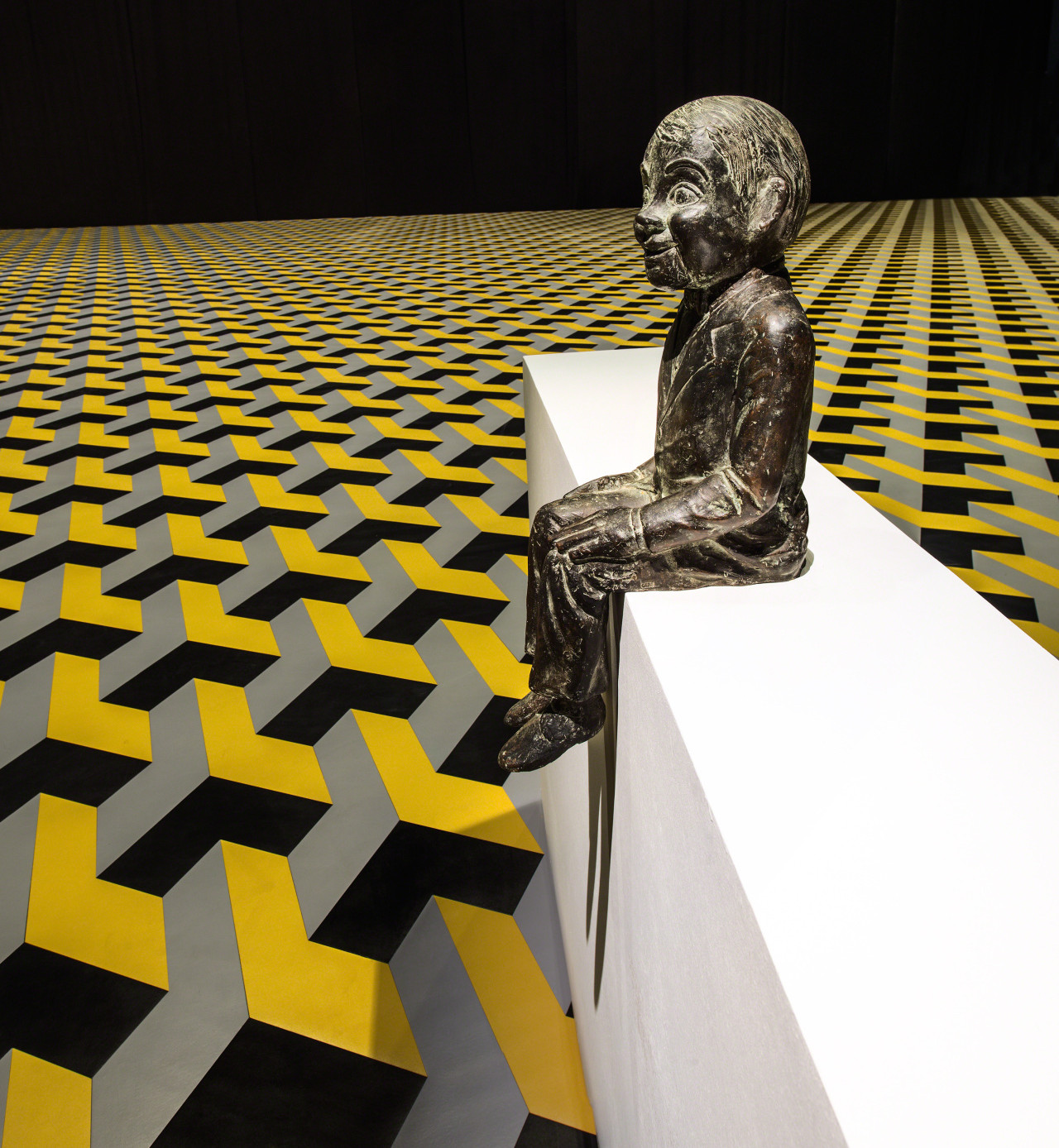

A MÍ LO QUE ME GUSTARÍA HACER ES UNA ESTATUA

La textura de las promesas

TOBIAS BRADFORD: LA ABULIA QUE SOÑÓ BUÑUEL

Notas sobre Aftersun (2022), Charlotte Wells

Self Identity is a Bad Visual System(1)

Leche de sueño infantil

ET IN TERRA PAX HOMINIBUS: INDÉSIRABLES EN MUSEO SAN TELMO

en conversación con juan de la rica

Críticos ditirámbicos y el fetiche

La ciudad sagrada de Caral

12ª EDICIÓN DE LA FERIA MARTE

Temporada de exposiciones

Restos litúrgicos: editorial

Roberto Diago

Documenta Madrid 2025 con un inédito Ricardo Bofill

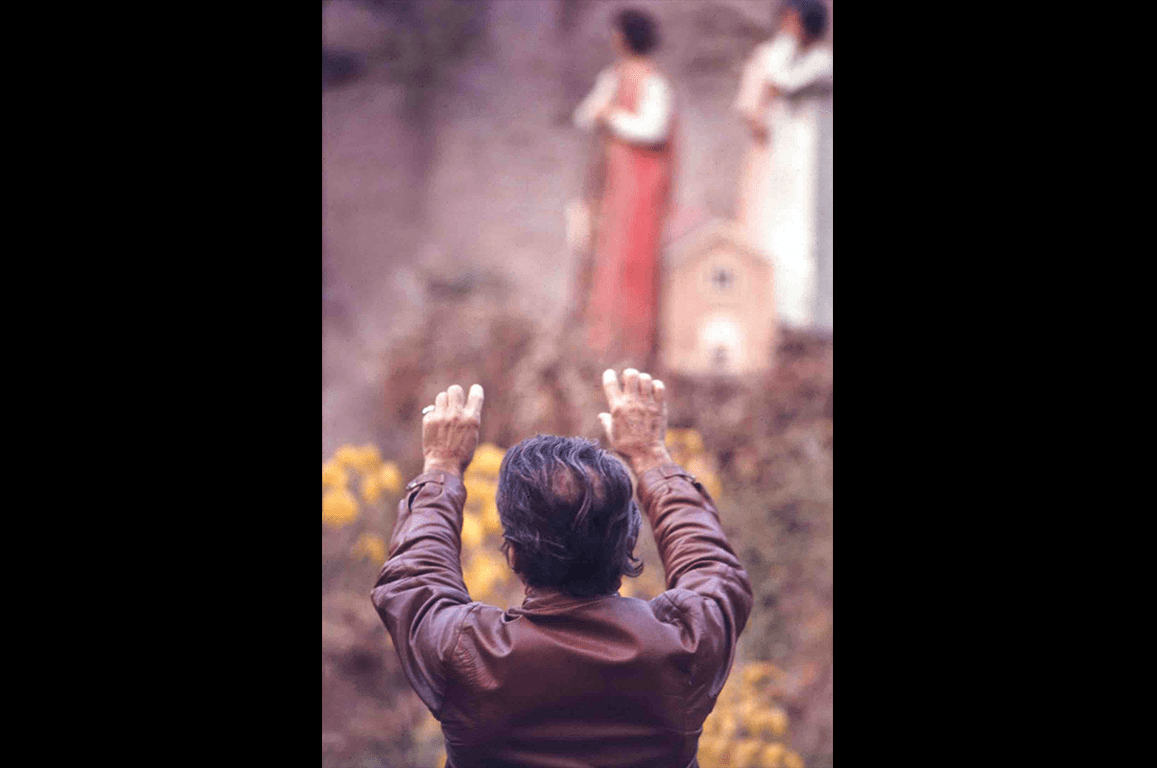

Pier Paolo Pasolini, Ernesto di Martino: Temporalidades insurgentes

Llámalo X

Anna Weyant en el Museo Thyssen